グレッチのヴィンテージギターに興味を持って検索しているあなたは、おそらく音の奥深さや独特なルックスに惹かれているのではないでしょうか。この記事では、グレッチ製ヴィンテージギターの構造や取り扱い方法をはじめ、モデル別の特徴、音質、選び方、市場評価、さらにはメンテナンスまで幅広くご紹介します。

ヴィンテージグレッチといえば、ホロウボディのサウンド特性や、代表モデルであるグレッチ6120の特徴が思い浮かぶ方も多いかもしれません。その魅力は見た目だけでなく、グレッチが搭載するピックアップの種類によっても左右される奥行きのある音質にあります。また、グレッチのシリアルナンバーを見分ける方法を知っておくことで、真のヴィンテージギターを見極める力も身につくでしょう。

グレッチヴィンテージの選び方と市場動向にも注目が集まっています。ヴィンテージギターをメンテナンスすることの重要性や、ヴィンテージギターの購入ポイントを押さえることで、長く愛用できる一本と出会える確率も高まります。中古市場やデジマートなどでの探し方、グレッチ製リイシューとの違いに関する知識も購入時の参考になります。

また、グレッチギターの中古市場で流通する日本製モデルの評価も見逃せません。ジャパンヴィンテージの人気ブランドとしての実力は、価格相場以上の満足度をプレイヤーにもたらしてくれることでしょう。

これからグレッチ製ヴィンテージギターの世界に足を踏み入れたい方にも、すでに愛用している方にも、この記事が少しでも参考になれば幸いです。読んだ後には、きっと「自分に合った一本」が見えてくるはずです。

- グレッチギターのヴィンテージモデルが持つ構造や音質の魅力について理解できる

- 各モデルの歴史や特徴を知り、ピックアップの違いによるサウンドの傾向を把握できる

- 中古市場での適切な選び方や価格相場、リイシューとの違いを見極める力が身につく

- 保管とメンテナンス方法を学ぶことで、長く良好な状態を維持するポイントが分かる

グレッチ製ギターのヴィンテージモデルの魅力

- ビンテージギターの価値を見極めるための基本ポイント

- グレッチ・テネシアンモデルの魅力と特徴を徹底解説

- グレッチ6120の歴史とヴィンテージ人気の理由

- 日本製グレッチの評価とヴィンテージ市場での価値

- オリジナルとレプリカの違いを理解するための基本知識

ビンテージギターの価値を見極めるための基本ポイント

ビンテージギターを選ぶ際に重要なのは、単に年式が古いというだけで判断しないことです。見た目やブランドだけに頼らず、楽器としての価値を総合的に見極める目が必要になります。初めて購入を考えている方にとっては少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、いくつかの基本的なチェックポイントを知っておくことで、安心して選ぶことができるようになります。

まず注目すべきは、シリアルナンバーです。これを確認することで製造年や生産地を特定できるため、ギターが本当にヴィンテージかどうかを見極める重要な手がかりになります。グレッチのようにブランドごとにナンバー体系が異なる場合もあるので、信頼できる情報源で照合しましょう。コピー品やリイシューと間違わないためにも、シリアルのチェックは欠かせません。

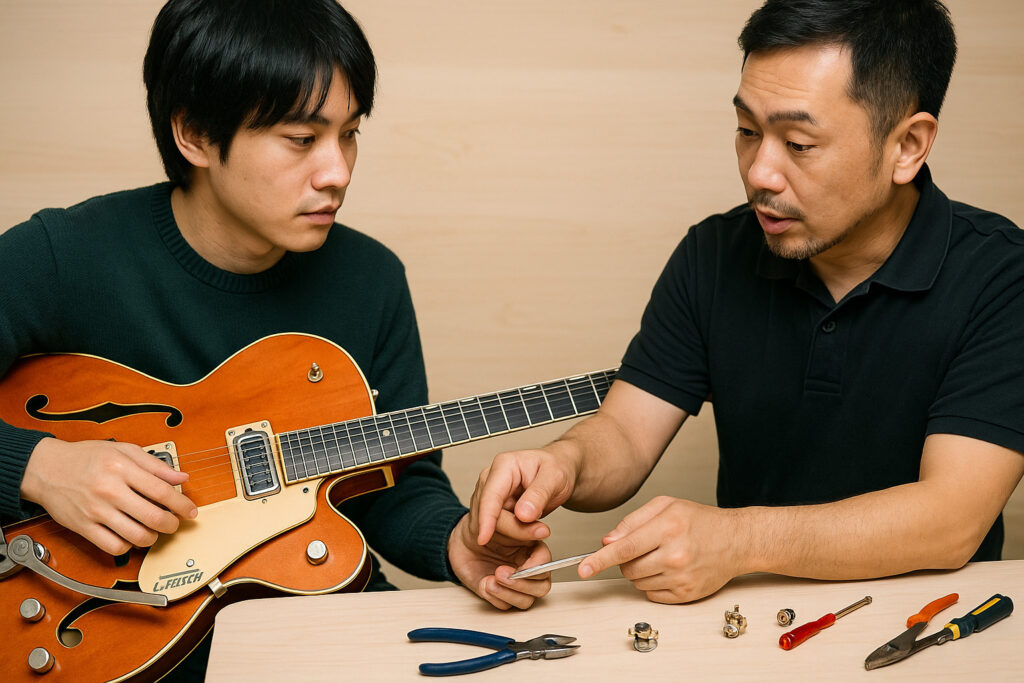

次に確認したいのは、オリジナルパーツの有無です。ピックアップ、ペグ、ナット、ブリッジ、配線などのパーツが交換されていると、オリジナリティが損なわれるだけでなく、楽器の価値自体も下がることがあります。もちろん、適切にメンテナンスされたパーツ交換なら悪いことではありませんが、その場合でも、どこがいつ交換されたのかが明示されていると安心です。

ボディやネックの状態も非常に重要です。ネックに反りやねじれがある場合、演奏性に大きな影響を与えますし、修復にコストがかかる可能性もあります。また、ボディのクラックや塗装の剥がれ、リフィニッシュ(再塗装)の有無も見ておきたいポイントです。ビンテージギターでは経年による変化が味になることもありますが、演奏に支障が出るような劣化は見逃せません。

音の出方やピックアップの動作確認も忘れてはならない点です。試奏できる場合は、必ずクリーンな音と歪みの両方をチェックし、ビンテージ特有の温かみや深みのあるトーンが出ているかを感じてみましょう。また、ノイズが多すぎる場合や、特定のコントロールが効かない場合は内部配線にトラブルがあるかもしれません。

さらに、販売店の信頼性も見極めには欠かせません。ビンテージギターの購入は、信頼できる専門店や評価の高い個人セラーから行うことが理想です。詳細な情報提供や、返品・保証対応が明記されているところであれば、初心者でも安心して購入できます。

このように、ビンテージギターを見極めるには、見た目の印象や価格だけに惑わされず、構造的・音質的・履歴的な側面まで総合的にチェックすることが大切です。情報を整理し、実際に手に取って確認する習慣を身につけることで、長く付き合える一本と出会える確率がぐっと高まります。

グレッチ・テネシアンモデルの魅力と特徴を徹底解説

テネシアンモデルは、グレッチのヴィンテージギターの中でも特に評価の高い機種のひとつとして知られています。その理由は、見た目の美しさだけでなく、演奏性やサウンド面での完成度の高さにもあります。特にジャズ、ブルース、ロカビリーといったジャンルで愛用されており、ジャンルを問わず幅広く活躍できる点が魅力です。

このモデルの最大の特徴は、ホロウボディ構造とシングルカッタウェイの組み合わせにあります。これにより、空気感のあるウォームな音色を持ちながらも、ハイポジションでの演奏がしやすくなっています。また、薄めのボディ厚によって抱えやすく、ライブや長時間の演奏でも疲れにくい設計となっているのも大きな利点です。

ピックアップには主にフィルタートロンが採用されており、粒立ちの良いクリーントーンが得意です。歪ませたときも音が潰れにくく、適度なコンプレッション感を持ちながらもコード感がしっかりと残ります。この特性により、ソロ演奏でもバッキングでも使いやすく、表現の幅が広がります。

見た目においても、テネシアンは上品でクラシカルな雰囲気を持っています。フェンススタイルのFホールや木製のコントロールノブ、繊細なバインディング装飾など、クラフトマンシップが随所に感じられるディテールが揃っています。経年変化により塗装が深みを増し、唯一無二の風格をまとっていくのもビンテージならではの楽しみです。

一方で、注意すべき点もあります。ホロウ構造ゆえにハウリングしやすい特性があるため、使用するアンプやエフェクターとの相性には気をつける必要があります。また、古い個体では配線の劣化やフレットの摩耗などが進んでいる可能性もあるため、購入前には必ず試奏や点検を行うことが望ましいです。

このように考えると、テネシアンモデルは美しいデザインと実用性を両立した、非常に完成度の高いヴィンテージギターです。演奏者としての感性を刺激し、長年のパートナーとなる1本にふさわしい魅力を備えています。

グレッチ6120の歴史とヴィンテージ人気の理由

グレッチ6120は、ヴィンテージギターの中でも特に象徴的な存在です。1950年代に登場して以来、長きにわたり多くのギタリストたちに愛され続けています。その背景には、音楽シーンの変遷と共に進化してきたこのモデルならではの魅力があります。

まず、G6120は1955年に誕生しました。カントリーミュージック界のレジェンド、チェット・アトキンスとのコラボレーションによって開発されたこのギターは、当時としては珍しいフルアコースティックのホロウボディ構造を採用しています。これにより、豊かな生鳴りと柔らかいトーンを実現しており、ロカビリーやカントリーを中心に一気に人気を博しました。

1960年代に入ると、6120は仕様変更を経て、より現代的な音楽シーンに対応していきます。フィルタートロンピックアップの採用やネックジョイントの位置変更、バインディングやインレイデザインの洗練など、ディテールの改良が進められました。この時代のモデルは、クラシックな見た目と実用性のバランスが取れており、今日でも高い評価を受けています。

一方で、1970年代になるとグレッチは経営面での混乱を迎え、製造品質にばらつきが見られるようになります。そのため、この年代のG6120は個体差が大きく、購入時には十分な見極めが必要です。とはいえ、この時代のモデルにも独特の味わいや歴史的価値が宿っているため、状態の良い個体であれば魅力的な選択肢となります。

1980年代以降はグレッチブランドの復活期です。フェンダー社の協力も得て、品質が安定した復刻版やリイシュー版のG6120が数多くリリースされ、オリジナルモデルの精神を受け継ぎつつ、現代のプレイヤーにも適した仕様にアップデートされました。この流れは現在も続いており、カスタムショップ製や限定モデルなど、多彩なバリエーションが市場に登場しています。

このようにG6120は、音楽ジャンルや演奏スタイルの変化に合わせて進化しながら、常にヴィンテージギターの代表格としての地位を保ち続けてきました。演奏性、音質、デザインの三拍子が揃ったこのモデルは、単なる楽器を超えて、時代を超えて愛される文化的アイコンとなっているのです。

日本製グレッチの評価とヴィンテージ市場での価値

日本製グレッチギターは、近年その品質の高さから世界的に高い評価を受けるようになっています。グレッチはアメリカ発祥のブランドですが、1980年代以降のブランド再建の過程で、日本製モデルが重要な役割を担うこととなりました。これにより、ヴィンテージ市場でも「日本製グレッチ」は特別なポジションを確立しています。

まず注目すべき点は、日本のクラフトマンシップによる安定した製造品質です。グレッチの日本製モデルは主に寺田楽器などで製造されており、細部の仕上げや木材の選定、組み込みの精度において非常に高いレベルを維持しています。ネックの接合部、フレットの処理、バインディングの仕上がりなどが丁寧に作られており、ヴィンテージに求められる品格をしっかりと反映しています。

また、音質面でも高い評価を得ています。日本製グレッチは、ホロウボディ特有の豊かな鳴りをしっかり再現しつつ、ピックアップのバランスやノイズ対策にも優れており、現代の演奏環境にもマッチしています。特にフィルタートロンピックアップを搭載したモデルでは、甘く粘りのある中域と澄んだ高音が美しく響き、ジャズやロカビリー、ブルースなどのジャンルで幅広く使われています。

一方で、「本場アメリカ製でない」という理由から、コレクターの中には日本製を避ける傾向があることも事実です。しかし、演奏用として考えた場合、日本製グレッチは価格と品質のバランスに非常に優れており、プレイヤーからはむしろ歓迎されることが多いです。特に初期のリイシュー版は作りが丁寧で、ヴィンテージらしさを残しながらもメンテナンス性が高く、実用性の面でも好まれています。

さらに、日本製モデルは価格面でも魅力があります。アメリカ製のヴィンテージグレッチが高騰を続ける中、日本製モデルは比較的手の届きやすい価格帯にありながら、満足度の高い仕様を備えているため、初めてグレッチを手にする方にもおすすめです。中古市場では状態の良い個体も多く、掘り出し物に出会える可能性も十分あります。

このように考えると、日本製グレッチは単なる「代替品」ではなく、グレッチの本質を受け継ぎながら進化した信頼のモデル群だと言えるでしょう。演奏性と品質を求めるすべてのギタリストにとって、日本製グレッチは検討に値する価値ある選択肢となります。

オリジナルとレプリカの違いを理解するための基本知識

ヴィンテージギターの世界に足を踏み入れると、誰しも一度は直面するのが「オリジナル」と「レプリカ(リイシュー)」の違いです。両者には明確な違いがあり、それを理解することで、自分にとって最適な一本を選ぶ手助けとなります。

まず、オリジナルとは、そのモデルが初めて市場に登場した当時に実際に製造されたギターを指します。例えば、1950〜1960年代に製造されたグレッチの6120が当時のままの状態で残っている場合、それが「オリジナルヴィンテージ」とされます。こうしたギターは歴史的価値が高く、希少性も相まって市場価格も高騰する傾向にあります。また、当時の素材や製造技術が現在とは異なるため、音の質感や雰囲気にも独特の味わいがあるのが特徴です。

一方、レプリカやリイシューとは、過去の名機を現代の技術で再現したモデルを指します。例えば、グレッチ社が2000年代以降に復刻したG6120は、外観や仕様をオリジナルに近づけながらも、現代の演奏環境に適した改良が加えられています。フレットの高さやピックアップの特性、ネックの強度などがアップデートされているため、安定した演奏性を重視するプレイヤーに好まれています。

このように考えると、オリジナルとレプリカは、それぞれが異なる価値を持っています。オリジナルはその時代の空気を含んだ“芸術品”としての側面が強く、コレクターやマニアにとっては大きな魅力があります。一方、レプリカは実用性と価格のバランスが取れており、日常的に使いたいプレイヤーにとって現実的な選択肢です。

ただし、見た目だけでは区別がつかない場合もあるため、購入時にはシリアルナンバーや仕様をしっかり確認することが重要です。販売店によっては、レプリカをヴィンテージとして高値で販売しているケースもあるため、信頼できる専門店を選ぶことが安心です。

また、音質に関しても両者は微妙に異なります。オリジナルには経年変化による深みや木材の乾燥による響きの豊かさがありますが、レプリカは新しい部品や塗装の影響でやや硬めのサウンドになりやすいです。そのため、どのような音を求めるかによって、選ぶべき方向性も変わってきます。

結果として、自分がギターに何を求めるかを明確にすることが、オリジナルとレプリカを選ぶ際の最も重要なポイントです。演奏性を重視するならレプリカ、歴史的価値や唯一無二の響きを求めるならオリジナル。どちらにも正解はなく、自分のスタイルや価値観に合った選択ができることが、ヴィンテージギターを楽しむ大きな醍醐味のひとつと言えるでしょう。

グレッチ製ギターのヴィンテージモデル購入ガイド

- 中古グレッチ購入時に確認すべきチェックポイント

- デジマートでヴィンテージグレッチを効率よく探す方法

- 激安ヴィンテージギター購入時に注意すべきポイント

- ピックアップの種類と音質の違いを理解するためのポイント

- ヴィンテージギターの保管方法と正しいメンテナンスの実践

中古グレッチ購入時に確認すべきチェックポイント

中古市場でグレッチのギターを選ぶ際には、いくつかの重要なチェックポイントを押さえておく必要があります。新品と違い、個体ごとの状態に大きな差があるため、事前の確認を怠ると後悔することになりかねません。特にヴィンテージモデルとなれば、希少性の高さと状態の良さが価値に直結します。

まず注目すべきはネックの状態です。グレッチに限らず、ギターの演奏性を左右する最も重要なパーツがネックです。反りや波打ちがあると音詰まりやチューニングの不安定さを引き起こします。ロッドが効かない場合は修理に大きなコストがかかるため、購入前にトラスロッドの可動域も確認しましょう。

次にフレットの摩耗具合をチェックします。フレットがすり減っていると音程が安定せず、交換が必要なケースもあります。特に中古グレッチの中には、演奏歴が長いものも多いため、フレットの高さや打ち直しの有無を確認しておくと安心です。

ピックアップや電装系の動作確認も欠かせません。年代によってピックアップの種類や出力に違いがあり、古いモデルではポットやジャックの接触不良もよく見られます。試奏できる環境がある場合は、各ポジションでの音出しやノイズの有無を確認しましょう。

また、ボディの外観も重要な判断材料です。打痕やクラック、塗装の剥がれなどは音には直結しない場合もありますが、後々の価値に影響することがあります。特にヴィンテージグレッチでは、オリジナルフィニッシュのままかどうかが評価に大きく関わります。リフィニッシュされた個体は価格が抑えられる一方で、オリジナル性を重視するコレクターには敬遠される傾向があります。

さらに、シリアルナンバーの確認は必須です。グレッチの製造年代はシリアルナンバーによって判断できるため、モデルの真贋を見極める手がかりになります。年式を把握しておくことで、販売価格の妥当性も判断しやすくなるでしょう。

このように、ネックやフレット、電装系、ボディの外観、シリアルナンバーといった各要素を丁寧にチェックすることが、中古グレッチを失敗なく選ぶための鍵となります。気になる点がある場合は、信頼できるリペアショップや販売店に相談するのも一つの方法です。最終的には、自分の演奏スタイルや音の好みに合った一本を見つけることが、中古グレッチを選ぶ上で何より大切なポイントです。

デジマートでヴィンテージグレッチを効率よく探す方法

デジマートは日本最大級の楽器専門オンラインマーケットであり、グレッチのヴィンテージギターを探す上でも非常に有力な情報源です。特に中古品やヴィンテージギターの取り扱いが豊富で、全国の楽器店が出品しているため、選択肢も広く比較検討しやすいのが魅力です。

まず、検索機能を活用しましょう。トップページの検索バーに「グレッチ ヴィンテージ」や「Gretsch 6120」など、具体的なモデル名や特徴的なキーワードを入力します。このとき、「中古」や「ビンテージ」といった絞り込みタグも併用することで、より目的に合った結果が得られます。モデル番号やシリアルナンバーを把握している場合は、それを直接入力するのも有効です。

また、検索結果の中から価格帯や状態、店舗所在地などで絞り込むフィルター機能も使いこなすことで、自分にとって現実的な選択肢を素早く見つけることができます。さらに、並び替え機能を使って「新着順」や「価格の安い順」に設定すれば、掘り出し物に出会える可能性も高まります。

気になる個体が見つかったら、商品ページを丁寧にチェックします。出品者が掲載している写真は細部まで確認し、ボディの傷や塗装の状態、パーツのオリジナル性などを見極めましょう。掲載されていない部分については、直接問い合わせて確認することもできます。信頼できる店舗であれば、追加の写真を送ってもらえたり、状態について詳細な説明を受けられたりするはずです。

加えて、レビューや店舗の評価も参考になります。デジマートでは、多くの出品店舗がレビュー機能を設けており、過去の取引内容から信頼性を判断することが可能です。初めての購入で不安がある場合は、高評価の店舗を選ぶと安心です。

最後に、購入後のサポート体制も確認しておきましょう。返品ポリシーや保証内容、リペア対応の有無などを事前に把握しておくことで、万一のトラブルにも冷静に対処できます。中には、調整済みで発送してくれる店舗や、購入後のリペア相談に応じてくれるショップもあります。

このように、デジマートは単なる中古ギターの販売サイトではなく、情報収集から購入、アフターサポートまでを一貫してサポートしてくれる頼もしい存在です。豊富な在庫と詳細な情報を活用しながら、理想のヴィンテージグレッチを見つけるための第一歩として、ぜひ活用してみてください。

激安ヴィンテージギター購入時に注意すべきポイント

掘り出し物を探していると、「激安」と称されたヴィンテージギターに目を奪われることがあります。しかし、価格の安さだけに注目して購入を決めるのは非常にリスクが高いと言わざるを得ません。ヴィンテージギターにおいて、適正価格というのは単なる相場だけでなく、状態やオリジナルパーツの有無など多くの要素に左右されるためです。

まず、極端に安価なヴィンテージギターは何らかの問題を抱えている可能性が高いです。例えば、ネックの反りやトラスロッドの破損、ピックアップの故障、あるいはボディの割れや再塗装(リフィニッシュ)など、演奏性やコレクション価値に大きく影響する欠陥が潜んでいることがあります。写真だけでは判断できない要素も多いため、状態の詳細が不明確なものには注意が必要です。

また、オリジナルパーツがどれだけ残っているかも、価格を大きく左右する要因です。例えばピックアップやブリッジ、ペグ、ノブなどが後から交換されている場合、そのギターは見た目がオリジナルに近くても価値が大幅に下がります。激安価格の背景には、こうした“見えにくい改造”があることも多いのです。

さらに、売主が個人である場合は、信頼性も慎重に見極める必要があります。保証がない、返品ができない、説明が曖昧といった条件が揃っていると、いざという時に対応してもらえないリスクも伴います。購入前には、出品者の過去の評価や取引履歴をしっかり確認し、できれば実物を見てから判断するのが理想です。

言ってしまえば、ヴィンテージギターは“安かろう悪かろう”が通用しない世界です。価格が異常に低いということは、それなりの理由があると考えた方が安全です。信頼できる専門店や、詳細な状態説明がある出品から選ぶことが、後悔しない購入につながります。

もちろん、中には本当に掘り出し物が眠っていることもありますが、それを見極めるには相応の知識と経験が必要です。初心者の場合は、信頼できる楽器店やヴィンテージギターに詳しい知人に相談するのもひとつの方法です。

このように考えると、激安ヴィンテージギターに手を出す際は、冷静な判断と慎重なチェックが不可欠です。価格に惑わされず、状態・仕様・販売者の情報を多角的に確認することで、納得のいく1本と出会える確率が高まるでしょう。

ピックアップの種類と音質の違いを理解するためのポイント

エレキギターにおけるサウンドの個性を語る上で、ピックアップの存在は欠かせません。特にヴィンテージグレッチギターでは、その音色の特徴に深く関与する要素のひとつとして、多くのギタリストが注目しています。ピックアップの構造や種類によって、同じモデルであってもまったく異なるサウンドキャラクターを持つことがあるためです。

ピックアップとは、弦の振動を電気信号に変える装置で、主にシングルコイルとハムバッカー、そしてグレッチ特有のFilter’TronやDynasonicといったタイプがあります。Filter’Tronは1950年代にグレッチが開発したノイズキャンセル性能の高いピックアップで、明瞭でシャープなサウンドが特徴です。いわゆる「グレッチ・サウンド」と呼ばれるクリーンで煌びやかな音質は、このFilter’Tronの影響が大きいと言えます。

一方、Dynasonicはより太く温かみのあるトーンが魅力で、ジャズやブルース系のプレイヤーに好まれる傾向があります。これに対して、現代的なグレッチの一部モデルには、一般的なハムバッカーが搭載されているものもあり、よりパワフルで歪みとの相性も良いサウンドを奏でることが可能です。

実際の音質の違いを感じるには、アンプを通して試奏するのが一番ですが、それが難しい場合でも、搭載ピックアップの型番や仕様を調べることである程度の音質傾向を把握することができます。たとえばFilter’Tron系であれば高域が抜けてクリーンな印象、Dynasonic系であれば中低域に厚みのあるマイルドな印象、という具合です。

ただし、ピックアップの性能が発揮されるには、ギター本体の構造とも密接な関係があります。特にグレッチでは、ホロウボディ構造が多く、ボディ内部の空間が音に空気感と広がりをもたらします。この構造とピックアップの組み合わせによって、唯一無二のヴィンテージサウンドが完成するのです。

このような理由から、ピックアップの種類だけでなく、それがどのようなボディに搭載されているかという点にも注目することが重要です。ヴィンテージグレッチを選ぶ際は、単なる見た目や価格だけでなく、「どのような音を求めているか」という視点でピックアップにも注目してみてください。それが、自分にぴったりの1本と出会う近道になります。

ヴィンテージギターの保管方法と正しいメンテナンスの実践

ヴィンテージギターを手に入れた後は、保管とメンテナンスが非常に重要です。湿度や温度の変化に敏感な木材を使用しているため、環境によっては大きなダメージを受けることがあります。

基本的には湿度40〜60%、温度15〜25度の環境で保管することが推奨されます。特に梅雨時期や冬場の乾燥には注意が必要で、湿度調整剤や加湿器、除湿機などを活用しましょう。

また、定期的なメンテナンスも欠かせません。弦の交換時に指板のクリーニングやネックのチェックを行い、必要であればプロに調整を依頼するのが理想的です。ピックアップやポットにガリが出た場合も、早めに対処することで長寿命を保てます。

このように、良好な状態を維持するためには日頃の管理と定期的な点検がカギになります。せっかくのヴィンテージグレッチを長く楽しむためにも、手間を惜しまない姿勢が求められます。

【総括】グレッチのヴィンテージギターの魅力と見極めポイント

- グレッチのヴィンテージモデルはホロウボディによる独特なサウンドが特徴

- テネシアンモデルは演奏性とルックスを兼ね備えた万能機種

- グレッチ6120はカントリーやロカビリーを象徴する歴史的モデル

- 日本製グレッチは品質が高くコストパフォーマンスに優れる

- オリジナルとリイシューでは音質と資産価値に明確な違いがある

- シリアルナンバーの確認は製造年や真贋の判別に役立つ

- オリジナルパーツの有無がヴィンテージギターの価値を左右する

- ネックの反りやフレットの状態は演奏性と修理費に直結する

- ピックアップの種類によってサウンドの方向性が異なる

- 中古市場での購入では信頼できる販売店の選定が重要

- デジマートは条件検索や店舗レビューが充実した便利な購入先

- 激安ヴィンテージはトラブルや隠れた欠陥がある可能性が高い

- 保管には湿度と温度の管理を徹底する必要がある

- メンテナンスは弦交換やクリーニングのほか専門店での点検も推奨

- 見た目や価格に惑わされず、構造や履歴まで総合的に確認する姿勢が重要

コメント