ヴィンテージギターの魅力に惹かれて手にしたものの、「ヴィンテージギターのフレット交換」に関する情報が少なくて不安に感じていませんか?本記事では、ビンテージギターのフレット交換に見いだせる価値の視点から、音の変化や資産性を保つ方法まで詳しく解説します。

たとえば、ストラトキャスターのフレット交換費用のようにモデルごとに異なる料金の目安や、ヴィンテージギターのフレットは低いという特性がプレイアビリティにどう影響するかも取り上げます。また、フレット交換の料金内訳や、フェンダーに適したフレットサイズの選び方、フレットサイズの比較に関する知識も初心者にも分かりやすく紹介しています。

ジャンボフレットのデメリットに触れながら、ギターのフレットは何年ごとに交換しますか?という疑問にも明確に回答します。さらに、メイプル指板のフレット交換の料金は?といった材質別の違いや、ギターは何年経ったらビンテージになりますか?という基本的な問いにも触れます。

「ヴィンテージギターはなぜ音がいいのですか?」という素朴な疑問にも、ステンレス製のフレットの特徴や、フレットタングの構造まで含めて、多角的な視点から丁寧に解説します。

本記事を読むことで、あなたの大切なヴィンテージギターにとって最適なフレット交換の判断ができるようになるはずです。音も価値も妥協せず、納得できる選択をしたい方はぜひ最後までご覧ください。

- フレット交換がヴィンテージギターの価値に与える影響

- モデルや材質ごとのフレット交換料金の相場

- ジャンボや低いフレットなど各種フレットサイズの特徴

- ステンレスやニッケルなどフレット素材による音質や耐久性の違い

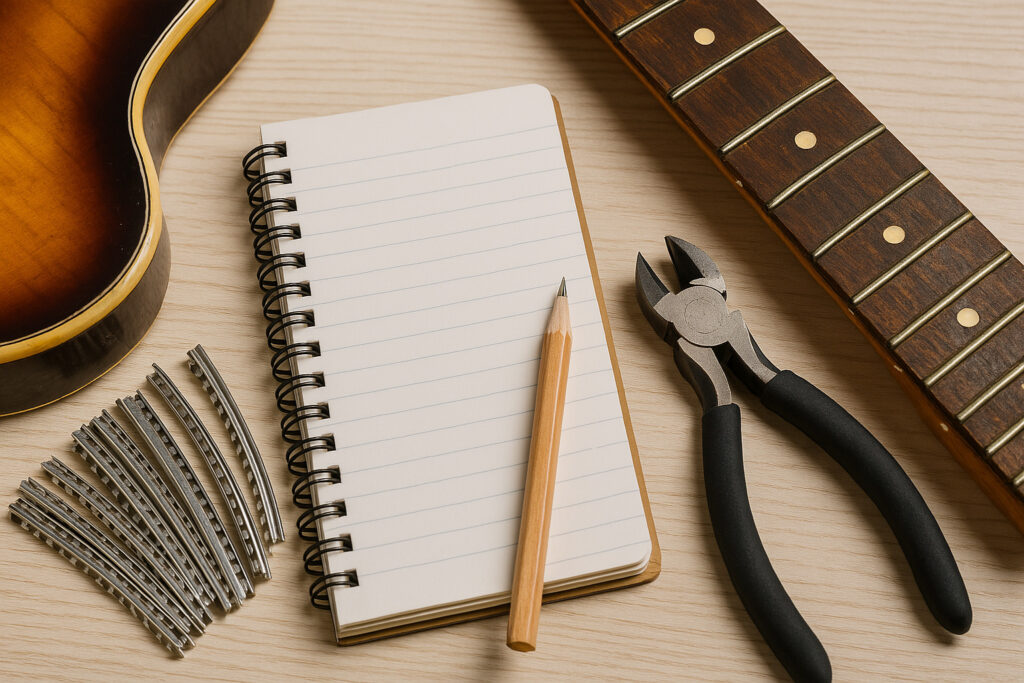

ヴィンテージギターのフレット交換とは

- ビンテージギターの価値とフレット交換

- ストラトのフレット交換費用の目安

- フレット交換の料金と内訳

- フレットサイズ比較と選び方

- ジャンボフレットのデメリットとは

- フェンダーのフレットサイズの傾向

ビンテージギターの価値とフレット交換

ヴィンテージギターの価値を保つ上で、フレット交換は非常に重要な要素です。なぜなら、フレットの摩耗はプレイアビリティだけでなく、音質や楽器としての評価にも大きく影響するからです。演奏者のタッチに直接関わるパーツであるため、摩耗が進むと演奏しにくくなり、音の伸びや発音にも悪影響を及ぼします。

例えば、1960年代のフェンダーやギブソンなどの人気モデルは、オリジナルの部品が残っているほど市場価値が高まる傾向にあります。そのため、可能であればオリジナル状態を維持したいと考える方も少なくありません。ただし、演奏性を損なうほどフレットが摩耗している場合、プレイヤーとしては満足に演奏できず、せっかくの名器が持ち腐れになってしまいます。

ヴィンテージギターの価格や価値に関する誤解についても、ヴィンテージギターの思い込みに要注意!価値と音の誤解を徹底分析の記事で取り上げています。

こうした場合には、オリジナル性とのバランスをとりながら適切なリペアを施すことで、実用性と資産価値の両立が可能となります。信頼できる工房であれば、できる限りオリジナルに近い仕様でフレット交換を行い、自然な仕上がりに整えてくれるでしょう。

このように、フレット交換は価値を損なう行為ではなく、むしろ楽器の寿命を延ばし、演奏を楽しむ時間を増やすための前向きなメンテナンスだといえるのです。大切なのは、どのような目的で交換を行うかを明確にし、その目的に合った方法でリペアを進めることです。

ストラトのフレット交換費用の目安

ストラトキャスターのような代表的なギターでも、フレット交換の費用には大きな幅があります。これは、使用するフレットの素材や交換作業を担当する工房の技術力、またはギター本体の構造的な複雑さなど、さまざまな要素が関係してくるためです。特にヴィンテージモデルの場合、ネックや指板の状態が経年で個体差が大きくなるため、作業に手間がかかることもしばしばあります。

例えば、一般的なニッケルシルバーのフレットを使った場合は、作業工賃込みで4〜5万円程度が相場とされています。ただし、ステンレスフレットのような硬質な素材を選択した場合には、フレット自体の価格が高いだけでなく、専用工具が必要となるなど作業が難しくなるため、費用は5.5万円から、場合によっては7万円前後にまで上がるケースもあります。これに加えて、指板の修正やナット交換などの追加作業が発生することもあります。

このため、フレット交換を検討する際は、事前に使用するフレット素材やリペアの目的、予算の上限を明確にしておくことが非常に重要です。自分のプレイスタイルや音の好みを工房にしっかりと伝えたうえで相談すれば、最適なプランを提案してもらえるでしょう。

費用面の検討はもちろん大切ですが、仕上がりの精度やトーンの変化も含めて全体のバランスで判断することが、後悔のないリペアにつながります。

フレット交換の料金と内訳

フレット交換にかかる料金は、主に3つの要素で構成されています。「作業工賃」「材料費」「追加調整費」です。作業工賃はリペアショップの所在地や技術レベルによって異なりますが、平均して4〜6万円程度が目安とされています。都市部にある専門店ではやや高めの価格設定となることが多く、地方のショップでは比較的リーズナブルな価格が提示されることもあります。

材料費については、使用するフレットワイヤーの種類が大きく影響します。ニッケルシルバーは価格が安く、加工もしやすいため、コストを抑えたい方におすすめです。一方で、ステンレスは耐久性に優れている反面、硬度が高いため加工が難しく、そのぶん価格も高くなります。また、フレットの高さや幅といったサイズによっても材料費が前後します。

さらに、ギターの状態によっては「追加調整費」が発生します。例えば、フレットを抜いた後に指板に損傷があった場合には、その修復が必要です。また、ナットの溝が深く削れている場合には、新たにナットを製作し直す必要があり、その費用が加算されます。加えて、指板の湾曲やネックの反りを修正する作業も必要になるケースが多く、これらも追加費用の対象です。

これらの要素を総合して考えると、フレット交換にかかる料金は一律ではなく、個体ごとに大きく異なる可能性があります。このため、事前に楽器の状態をチェックしてもらい、見積もりを受けることが大切です。そのうえで、作業内容と費用の内訳をしっかりと確認し、納得した上で依頼を進めることが安心につながります。

| フレット交換費用の内訳(日本国内・目安) | ||

|---|---|---|

| 項目 | ニッケルシルバー(通常) | ステンレス |

| 材料費 | 約3,000〜5,000円 | 約5,000〜8,000円 |

| 作業工賃 | 約35,000〜45,000円 | 約45,000〜55,000円 |

| 指板修正費 | 約5,000〜10,000円 | 約5,000〜10,000円 |

| ナット交換費 | 約5,000〜8,000円 | 約5,000〜8,000円 |

| 合計目安 | 約48,000〜68,000円 | 約60,000〜81,000円 |

|

||

フレットサイズ比較と選び方

フレットサイズは演奏性に直結するため、交換時に最も慎重に検討すべきポイントのひとつです。特にヴィンテージギターにおいては、オリジナルの雰囲気やフィーリングを損なわないようにするためにも、フレットサイズの選定は非常に重要になります。サイズは主に「高さ」と「幅」で分類され、それぞれが演奏感や音の立ち上がりに直接的な影響を与えます。

フレットが高ければ高いほど、指板に指が触れずに弦を押さえることができるため、チョーキングやビブラートといったテクニックが滑らかに行えます。ジャンボフレットはこのような特徴を持っており、高さと幅が大きいことで軽い力でもしっかりと押弦でき、速弾きやアグレッシブなソロプレイを得意とするプレイヤーに向いています。また、弦の振動がフレット上で完結することで、より長いサステインが得られる点も評価されています。

一方で、ヴィンテージ系ギターに使われることの多い低く細いフレットは、弦を押さえるときに指が指板に触れる感触が得られるため、木材本来の響きを肌で感じることができます。このようなタイプのフレットは、ブルースやジャズなどの繊細なニュアンスを大切にする演奏に向いており、奏者のタッチがダイレクトに音に反映されやすいというメリットがあります。ただし、チョーキング時に弦が指板に擦れやすくなるため、プレイヤーにはある程度の技術が求められる点は注意が必要です。

このように、フレットサイズの違いによって得られる演奏感や音質の変化は大きいため、単に見た目や価格だけで選ぶのではなく、自身の演奏スタイルや求めるサウンドに応じて慎重に選ぶことが、快適なプレイ環境への第一歩になります。信頼できるリペアマンと相談しながら決定することで、後悔のない選択ができるでしょう。

ジャンボフレットのデメリットとは

ジャンボフレットには利点が多い一方で、いくつかの注意点も存在します。特に慣れていないプレイヤーにとっては、フレットの高さにより弦を押さえる力加減がつかみにくくなり、過度に弦を押さえてしまう傾向があります。その結果として、音程がわずかにシャープし、コードの響きが濁ってしまうこともあるため、初めてジャンボフレットを扱う場合は注意が必要です。

また、フレットの高さが大きいことで、押弦した際に指が指板に接地しづらくなります。これは、従来のビンテージスタイルのフレットに慣れているプレイヤーにとって、タッチの感覚に違和感を覚える原因となることがあります。ヴィンテージフレットでは、演奏中に指板の木材に指が触れることで木の鳴りを感じやすくなる特性がありますが、ジャンボフレットではその接地感が薄れるため、プレイヤーによっては演奏に対するフィードバックが物足りなく感じるかもしれません。

さらに、ピッチの安定性やフィンガリングの繊細な表現が求められるクラシカルなスタイルやジャズ、ブルースなどのジャンルでは、ジャンボフレットの押弦のしやすさが逆に演奏の精度を損なうことがあります。力の加減を微妙にコントロールする必要があり、慣れるまでに時間がかかる可能性も考えられます。

このように、ジャンボフレットの選定には、見た目のインパクトや操作性の良さだけではなく、自身の演奏スタイルやジャンルとの相性をよく考慮する必要があります。最終的には、自分にとって快適かつ自然に演奏できるフレットサイズを選ぶことが、長く付き合っていけるギター作りの大きなポイントとなるでしょう。

フェンダーのフレットサイズの傾向

フェンダー製のギターには、時代ごとに異なるフレットサイズが採用されています。これは単に見た目の違いにとどまらず、演奏性や音質に大きな影響を及ぼす重要な要素です。古いモデルでは細くて低いフレットが主流で、プレイヤーのタッチやフィーリングを繊細に反映させる特性があります。一方、現代のモデルではより演奏性を重視し、チョーキングや速弾きに適した中〜大型のフレットが主流となっています。

例えば、1960年代のストラトキャスターでは6230サイズと呼ばれる非常に細くて低いフレットが標準的に使われており、このサイズはヴィンテージ特有の生音の繊細さや、指板の木材を感じるタッチ感を大切にした設計でした。演奏中に指板と指が自然に接触するため、よりナチュラルな弾き心地が得られるというメリットがあります。しかし、こうしたフレットは摩耗が早く、激しいプレイには向かないというデメリットも併せ持っています。

それに対して、現在のフェンダーモデルでは6105(ナロートール)や6150(ヴィンテージジャンボ)といった、やや高さと幅を増したフレットが多く採用されています。これにより、指板に触れずに弦を押さえられるため、軽い力で演奏ができるだけでなく、サステインも向上します。また、現代のプレイヤーの多様なスタイルに対応しやすくなっているのも特徴です。

このように、フェンダーギターのフレットは製造年やモデルによって仕様が大きく異なっており、それぞれの個体に最適なフレットサイズが存在します。フレット交換を行う際には、現在の演奏スタイルやプレイフィールの希望だけでなく、ギター本来の設計思想やオリジナル仕様を尊重することも大切です。信頼できるリペアショップと相談しながら、最適な選択を行うことが、満足度の高い仕上がりにつながります。

フレット交換前に知っておきたいこと

- フレットタングとは何か?

- ステンレスフレットの特徴と利点

- フレットが低いヴィンテージの魅力

- メイプル指板の交換料金とは?

- フレットの交換タイミングと目安

- ヴィンテージギターが良い音の理由

フレットタングとは何か?

フレットタングとは、フレットの「クラウン(頭)」部分の下にある、指板に埋め込まれる細く突き出た部分を指します。この構造があることによって、フレットは単に溝に押し込まれるだけではなく、確実に指板に固定される仕組みになっています。タングは溝の内壁に爪のように食い込むことで、フレットのズレや浮きを防ぐ役割も果たしています。

リペア職人は、リフレット作業を行う際にこのタングの処理に特に注意を払っています。なぜなら、タングの処理が不適切であると、指板の端に近い部分でタングの突起が木材からはみ出してしまい、それが見た目を損なう原因になるからです。場合によっては、タングの端が手に触れて違和感を与えたり、演奏中に引っかかりを感じることさえあります。見た目の完成度はもちろん、演奏性にも直接関わる重要な要素となるのです。

このため、フレット交換ではタングのカットや埋め込み方法を丁寧に行う必要があります。現代のリペア現場では、フレットタングの端部を専用工具で切り落とし、溝をパテで埋める「バインディング処理」や「タング隠し加工」など、複数の処理方法が用いられています。これにより、外観が美しく、かつ演奏性を損なわない仕上がりを実現することが可能になります。

また、ヴィンテージギターの場合は、当時の仕様を忠実に再現する必要があるため、タングの形状や深さ、取り付け方法などをオリジナルに近い形で仕上げることも求められます。このような細部の配慮が、ギター全体の完成度を高める鍵になるのです。

ヴィンテージギターに限らず、一般的な中古ギターでも、ネッックの状態は様々です。順反りしているもの、逆反りしているもの、ねじれているもの。

中でもたちが悪いのが、トラスロッドの調整範囲が限界に達している個体です。つまり、反りを直す手立てがなくなっているのです。幸い、私はそのような状況に陥ったことがなく、リペアマンに調整をお願いしてもトラスロッドの調整範囲内なので安価に済みます。

トラスロッドの調整範囲を超えた個体の場合には、フレットの打ち直しをして、調整範囲の余裕を取り戻すのが一般的です。

私も、メンテナンス後に「ネックが軽度に順反りしていたので、トラスロッドで調整しておきました。」と報告されたことがあります。この時は、リペアマンに「トラスロッドって調整限界があるんでしょう?その時はどうするんですか?」と尋ねました。

「トラスロッドのある機種なら、フレットの打ち直しでネックをあえて(逆方向に)反らして、トラスロッドの調整範囲に入るようにして対処します。」とのことでした。

アイロンで熱をかけて反りを矯正する方法も、安価で矯正できるのですが、経験的にすぐもとに戻ってしまう(反ってしまう)のでお勧めできない、と言われました。

ただ、フレットの打ち直しには、リペアマンのスキルと経験が大きく関わってくるため、普段からコミュニケーションを取り、リペアマンとの信頼関係を深めておくことが重要です。

ステンレスフレットの特徴と利点

ステンレスフレットは、その高い耐久性と滑らかな弾き心地で近年注目されています。特に摩耗しにくく、使用してもフレットの凹みや削れがほとんど起きないため、一度の交換で長期間使用できるというのが最大のメリットです。また、酸化やサビに強く、汗をかきやすいプレイヤーや屋外での演奏機会が多い方にとっても、安心して使用できる素材といえるでしょう。

例えば、ニッケルシルバーのフレットが一般的に5〜10年で摩耗して交換が必要になるのに対して、ステンレスフレットはその3倍、場合によってはそれ以上の寿命があるとも言われています。頻繁に演奏するプロミュージシャンや、毎日長時間弾く習慣がある方にとっては、ステンレスの採用によってメンテナンスの頻度を大幅に減らすことが可能です。

さらに、音の面でもステンレスフレットは特徴があります。サステインが伸びやすく、音の立ち上がりが非常にシャープで明瞭になります。そのため、速いパッセージや細かいフレーズでも音が潰れにくく、演奏内容がクリアに伝わる傾向があります。音の輪郭がはっきりするため、特にロックやフュージョン系のジャンルでは重宝されています。

ただし、ステンレスフレットはその硬度が非常に高いため、作業には高度な技術と専用の工具が必要です。一般的なフレットよりも加工が難しく、フレットの打ち込みや擦り合わせにかかる時間も長くなるため、結果的に作業料金がやや高めに設定されることが多いです。さらに、万が一再調整が必要になった場合にも、通常のニッケルシルバーフレットに比べて対応できる工房が限られる場合があるため、信頼できるリペアショップを選ぶことが重要です。

このように、ステンレスフレットは耐久性や音質の点で非常に優れた選択肢ですが、導入にあたってはメリットだけでなく、コストや作業の難易度についても考慮しておく必要があります。長期的な視点で見れば、交換頻度の低減によるトータルコストの削減にもつながる可能性があるため、ライフスタイルや演奏スタイルに合わせた選択が求められます。

フレットが低いヴィンテージの魅力

ヴィンテージギターの多くには、現代のギターに比べて低くて細いフレットが使われています。この仕様は、指板に指がしっかりと触れる感覚を強調し、木材本来の響きやタッチのレスポンスをダイレクトに感じられる点が特徴です。こうしたフレットは、プレイヤーのニュアンスが繊細に音に反映されやすく、特にブルースやジャズといったジャンルでは重宝されています。

このため、低いフレットには他では得られない独特の「生感」や「繊細なニュアンス」が宿るとされています。プレイヤーがわずかに押弦の力を加えるだけで、その違いが音に表れるような反応性は、高さのあるモダンフレットにはない魅力です。加えて、指先が木に触れることで得られる安心感や「木の鳴り」を味わえる点も、ヴィンテージギターならではの醍醐味だといえるでしょう。

一方で、演奏技術によってはデメリットとなることもあります。たとえば、チョーキングやハンマリングなどのテクニックを多用する場合、低いフレットでは弦と指板が擦れやすく、若干の引っかかりや滑りにくさを感じることがあります。また、フレット自体が摩耗しやすいため、頻繁な使用によって高さがさらに失われ、ビビりや音詰まりが起こりやすくなることもあります。

このように、低いフレットは扱いに慣れが必要な一方で、独自のフィーリングとサウンドを提供してくれるため、多くのプレイヤーを今なお惹きつけています。プレイスタイルによっては適応が難しいかもしれませんが、その奥深い音の世界に触れたとき、多くのギタリストがその魅力に取りつかれることでしょう。

メイプル指板の交換料金とは?

メイプル指板のギターにおけるフレット交換は、ローズウッド指板と比較してやや高額になる傾向があります。これは、指板の塗装や材質の違いによって、作業工程が増えるためであり、繊細な処理が求められることが背景にあります。特にメイプル指板は多くの場合、ラッカーやポリウレタンなどの塗装が施されており、フレット交換時にはその塗装を部分的に削る必要が出てきます。

このため、フレットを交換した後には削られた塗装部分を修復する「再塗装」作業が必要となるケースが少なくありません。ラッカー塗装が施されたモデルでは特にその傾向が強く、再塗装を行うには時間と手間がかかるため、結果として料金が加算されます。さらに、塗膜の厚さや仕上がりに気を配らなければならないため、高度な技術力を必要とします。

目安として、ニッケルフレットで5〜6万円程度、ステンレスフレットの場合は6〜7万円以上が相場とされていますが、これに再塗装の工程が加わると、さらに1〜2万円上乗せされることもあります。また、仕上がりの美しさにこだわる場合は、塗装のツヤや色味をオリジナルに近づける微調整も必要になるため、価格がさらに変動する可能性があります。

(表)メイプル指板のフレット交換料金の目安

| 項目 | ニッケルフレット | ステンレスフレット | 備考 |

| 基本工賃 | ¥50,000〜¥60,000 | ¥60,000〜¥70,000 | |

| 再塗装オプション | +¥10,000〜¥20,000 | +¥10,000〜¥20,000 | 塗膜の厚さ・色再現度で変動 |

| 合計の目安 | ¥60,000〜¥80,000 | ¥70,000〜¥90,000 | 仕上げを重視する場合は変動 |

このように、メイプル指板では美観を保ちながら正確な作業を行う必要があり、作業者の経験やスキルが仕上がりを大きく左右します。そのため、メイプル指板のフレット交換を依頼する場合は、ヴィンテージギターの取り扱いに慣れた、実績のある工房に依頼するのが安心です。事前に見積もりや作業内容を丁寧に説明してくれるショップを選ぶことで、後悔のないリペアが実現できるでしょう。

フレットの交換タイミングと目安

ギターのフレットは弾けば弾くほど摩耗していく「消耗品」であり、一定の使用期間を過ぎると交換が必要になるパーツのひとつです。新品の状態では高さや形状が均一に整えられ、スムーズなフィンガリングと安定した音程を支えていますが、長年の使用や演奏スタイルによって徐々にその精度が失われていきます。では、具体的にどのようなサインが現れたときにフレット交換を検討すべきなのでしょうか?

まず、一つの目安として挙げられるのが、ローポジション、つまり開放弦に近い1〜5フレット付近での音詰まりやビリつきが頻繁に発生することです。これはフレットが局所的に削れてしまい、弦高やピッチに不均一さが生じているサインです。特にパワーコードやオープンコードを多用するスタイルの方は、ローフレットの摩耗が激しくなる傾向にあるため注意が必要です。

また、フレットの高さが著しく低くなっていたり、部分的に極端な摩耗が進んでいる場合、すり合わせでは限界があり、交換が必要になるケースが多いです。フレットの頂点が丸くなりすぎていたり、形状が崩れて均一でない状態になっていると、正確な音程が得られず、演奏性も大きく損なわれます。

一般的には5〜10年がフレット交換の目安とされていますが、これはあくまで目安であり、演奏頻度や使用する弦の種類(例えばステンレス弦など硬い素材)、ピッキングの強さなどによって寿命は大きく変わってきます。毎日弾く方であれば、5年未満で交換が必要になることも珍しくありません。

音の伸びが悪くなった、ビブラートやチョーキングの際に引っかかるような感触がある、あるいは明らかにサウンドに違和感を感じるようになった場合には、まず信頼できるリペアショップに相談して、現在の状態を診断してもらうことが賢明です。早めに手を打つことで、ネックや指板へのダメージを最小限に抑えながら、快適な演奏状態を取り戻すことができます。

ヴィンテージギターが良い音の理由

ヴィンテージギターが「良い音」と称される理由には、複数の奥深い要素が存在します。その最も大きな特徴の一つが、何十年にもわたって自然に乾燥・熟成された木材の存在です。長い年月を経て内部の水分がゆっくりと抜け、セルロースや樹脂の構造が安定することで、音の伝達性が高まり、倍音成分の豊かな、ふくよかな響きが得られるようになります。これは人工的な乾燥では再現が難しく、時間の経過が必要不可欠なプロセスといえるでしょう。

さらに、製造当時に使用されていた木材や金属部品の質、加工方法の違いもヴィンテージサウンドに大きく寄与しています。特に1950〜60年代のギターでは、現在では入手困難なハカランダやホンジュラスマホガニーなど、希少で高品質な木材が用いられており、これが豊かな低音と独特の中高域の倍音を生み出す一因となっています。

また、フレットに関しても注目すべき点があります。長年の使用によって摩耗が進むと、フレットの角が自然と丸くなり、これにより指と弦の接触がより滑らかになります。その結果、ピッキングやフィンガリング時のアタックが柔らかくなり、音に丸みや温かさが加わるのです。新品のシャープなフレットでは得られない、ヴィンテージならではの弾き心地と音質の柔らかさがここにあります。

こうした木材の経年変化、部品の材質と製法、摩耗による自然な丸みなど、複数の要因が組み合わさることで、ヴィンテージギター特有の「枯れた音」や「奥行きのあるサウンド」が生まれます。そしてそのサウンドは、ただの懐古的な響きにとどまらず、現代のギタリストにとっても深い感動とインスピレーションを与える存在となっているのです。

ヴィンテージギターのフレット交換について要点まとめ(総括)

- ヴィンテージギターの価値はフレットの状態によって大きく左右される

- 摩耗したフレットは演奏性や音質に悪影響を及ぼす

- オリジナルの雰囲気を保ちつつ交換することが価値維持の鍵

- ストラトのフレット交換費用は素材と工房により変動する

- ステンレスフレットは費用が高いが耐久性に優れる

- フレット交換費用は作業工賃・材料費・調整費から構成される

- 指板やナットの状態によって追加料金が発生する場合がある

- フレットサイズは高さと幅で演奏性に大きく影響する

- ジャンボフレットは速弾き向きだがピッチに注意が必要

- フェンダーは年代ごとにフレットサイズが異なる傾向がある

- フレットタングの処理は見た目と演奏性に関わる重要な工程

- ステンレスは滑らかさと長寿命で人気だが加工が難しい

- ヴィンテージの低いフレットは繊細な表現と木の鳴りが魅力

- メイプル指板は再塗装が必要な場合があり費用が高くなりやすい

- フレットの交換目安は5〜10年で使用状況により変化する

コメント