歴史的な希少ギターの魅力が、近年ますます注目を集めています。単なる趣味の延長ではなく、文化的財産としてギターを深く愛好する人が増えてきた背景には、希少性や文化的価値、音楽史的な魅力が関係しています。特に希少な年代のギターは、年代やブランド、状態によって品質の評価が変動するため、適切な知識をもって判断することが重要です。

たとえば、歴史的なギターの長期的な魅力はどのように形成されているのか、どのブランド評価が安定しているのかを知ることは、初心者にとって非常に有益です。また、ギター市場価格の推移を把握しておくことで、適正価格の理解や長期的な使用計画の策定にも役立ちます。

一方で、長期的な愛用を目指す場合は、保管やメンテナンスといった管理面にも気を配る必要があります。湿度や温度の調整、ギターリペアチェックリストの活用、オリジナルパーツの仕様確認など、正しい知識が品質の維持に直結します。加えて、希少な年代のギターの仕様確認方法や、演奏用との違いについての理解も欠かせません。

この記事では、歴史的なギターの長期的な愛用に関心がある初心者の方や、すでにギターを所有しているもののその品質を長く維持することを検討している方に向けて、品質維持のリスクとメリットのバランスを踏まえながら丁寧に解説していきます。ギター選びの基礎知識として、モデルの選び方から長期的な魅力の見極め方まで、実践的かつ分かりやすくお伝えします。

- 歴史的なギターが文化的財産としてどのような魅力を持つかを理解できる

- 信頼できる製造年代・仕様の確認方法を知ることができる

- 市場価格の推移や品質維持のリスク、長期的な魅力の評価要因がわかる

- 保管方法やメンテナンスの重要性、長期的なメンテナンス計画について学べる

歴史的なギターの製造年代と品質の評価軸

- 歴史的なギターの製造年代と品質の評価軸

- どのメーカーの歴史的ギターが長期的な愛好家需要を持つのか

- 歴史的な希少ギターの需要増加と市場価格の動向

- どのような条件のギターが長期的な愛好家需要を保ちやすいのか

- 歴史的な希少ギターの長期的な魅力と品質の判断軸

- どのくらいの予算から歴史的なギターとの出会いを検討すると良いのか

歴史的なギターの製造年代と品質の評価軸

歴史的な希少ギターの評価において、ギターが製造された年代は歴史的意義を大きく左右する重要な要素です。希少な年代のギターの多くは、1950年代から1970年代にかけて製造されたものですが、すべての年代が同じように評価されるわけではありません。特に評価が高いとされている年代には、音楽史的にもギター製造技術的にも意味のある背景があります。

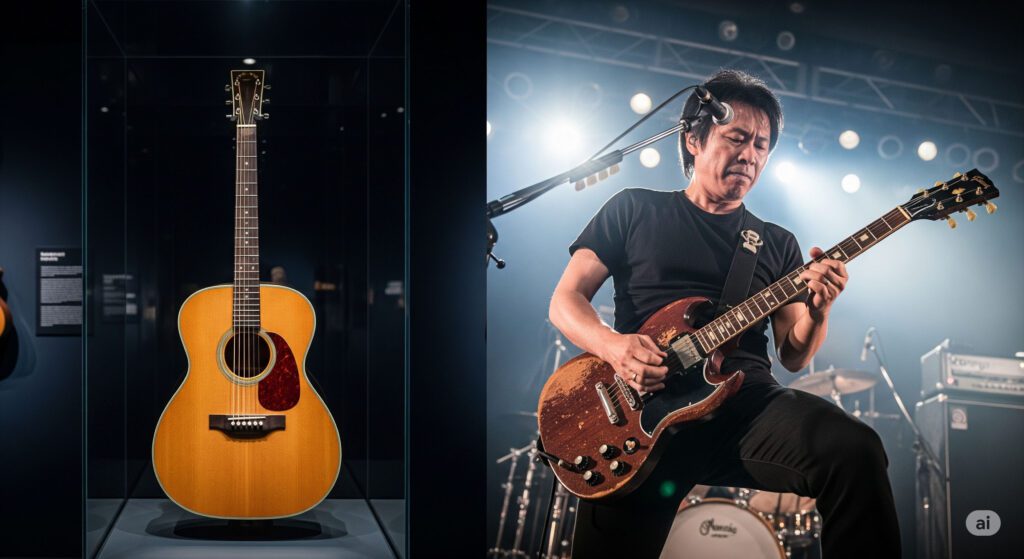

1950年代は、エレキギターが一般に広まり始めた時期であり、FenderやGibsonといった有名ブランドが名器を次々と生み出していた黄金期といえます。例えば、1954年に登場したFender Stratocasterや、1952年のGibson Les Paulは、その後のギター設計の基礎を築いたモデルとして知られており、現代においても非常に高い評価と関心が寄せられています。この時代のギターは、手作業での製造が多く、木材の質や組み立て技術が優れているため、現在でも良好な音質と演奏性を保っている個体が多く存在します。

1960年代に入ると、ロックミュージックの隆盛とともにギター人気はさらに高まり、The BeatlesやThe Rolling Stonesといったアーティストの使用したモデルが市場で注目を集めるようになります。特に1960年から1965年にかけては、FenderのいわゆるプレCBS期(1965年までのFenderがCBS社に買収される前)の製品が高い品質を保っています。この時期のギターは品質管理が安定しており、特有の鳴りや風格を持つ個体が多いため、多くの愛好家やプレイヤーの間でも非常に人気があります。

1970年代に入ると、製造の効率化や大量生産の波が押し寄せたことで、品質にばらつきが出始める一方で、特定のモデルや年式に関しては根強い人気があります。たとえば、GibsonのCustom Shopによる限定生産モデルや、Fenderの初期70年代のTelecasterなどは現在でもその品質と魅力は維持されています。

私がギターに出会ったのは、中学生の頃。1970年になろうとしている頃のことでした。

フォークソングブーム真っ只中、周囲でギターを弾き始める同級生が増え、私もどうしても欲しくなりました。もちろん、お金はありません。ディスカウントショップ(当時は質流れ品販売店と呼ばれていました)で、予算内のアコースティックギターをなんとか手に入れ、教則本片手にコードを覚える毎日が始まりました。

高校生になると、同級生たちとギターを弾くようになり、自分のギターがどうしてもおもちゃのように思えてくる。そこで、お年玉やお小遣いをかき集めて、3万円を握りしめて御茶ノ水へ向かいました。インターネットもSNSもない時代、「とにかく行けばなんとかなる」そう信じて、中央線に揺られていたのを思い出します。

結果的に購入したのは、当時で35,000円のYamaki(ヤマキ)のギターが20%オフで28,000円に。消費税もない時代です。いわゆる「初級者モデル」ですが、最初のギターとは比べものにならないほどしっかりした作りで、音にも深みがありました。

そのギターは、私の青春そのものでした。毎日弾いて、弦も定期的に張り替えて、友人たちと歌ったり、時には女子とデュエットして甘酸っぱい思い出を作ったり…。1970年代初頭の記憶です。

あのヤマキ、今では立派な歴史的なモデルのひとつとして、中古流通に登場しています。私のギターも、その希少性から関心を集めているのを最近見かけました。

年代によって品質の評価に差が出る理由の一つには、使用されている木材や構造、パーツの違いがあります。特に戦後間もない1950年代のギターには、良質なマホガニーやアルダーなど、今では手に入りにくい素材が多く使われており、それが音質や耐久性に貢献しています。また、各年代に応じた音楽トレンドやアーティストの影響も評価を大きく左右するため、モデル単体での評価だけでなく、その時代の文化背景を理解することも重要です。

これらを踏まえると、愛好家から特に高い評価を受ける年代は、1950年代から1960年代中盤にかけてのモデルです。ただし、すべてのギターが例外なく高い関心を集めるわけではないため、実際の購入時には個体の状態や履歴、パーツのオリジナルな仕様なども慎重に確認することが求められます。

どのメーカーの歴史的ギターが長期的な愛好家需要を持つのか

歴史的なギターを選ぶ際、どのメーカーのモデルが長期的に品質の安定性と高い人気を維持するのかを見極めることは非常に重要です。メーカーによって市場での評価や関心の動き、愛好家からの支持の安定性が大きく異なります。信頼性とブランド力が高いメーカーのギターは、需要が安定しており、長期的な使用と満足度が期待しやすい傾向にあります。

まず挙げられるのが、Gibson(ギブソン)です。特に1950年代から60年代初期のLes Paulモデルは、ギター界の金字塔とされ、世界中の愛好家から支持されています。FlametopやGoldtopなどの仕様は愛好家から特に求められやすく、特に1959年製のLes Paul Standardは、市場で非常に高い関心を集めることもあります。GibsonはCustom Shopモデルも人気があり、限定生産品などは年数を経るごとに愛着が深まることが多く、長期的に信頼できるメーカーです。

次に、Fender(フェンダー)はエレキギター市場において最も広く認知されているブランドのひとつです。1950年代のTelecasterやStratocaster、特に1965年以前の”プレCBS期”のモデルは、製造精度が高く音質にも定評があり、高い注目を集める傾向にあります。プレイヤー需要も高いため、単なる展示品ではなく、実際に演奏されることを前提とした道具としても優れています。

アコースティックギターでは、Martin(マーティン)が代表格です。D-28やD-18といった定番モデルは、希少モデル市場で安定した評価を得ており、特に1950〜60年代のモデルは木材の質も良く、音の鳴りが抜群です。アコースティックギター特有の経年による音質の熟成も評価に繋がっており、長期的な愛用に適したメーカーといえるでしょう。

また、近年は日本製歴史的ギターにも注目が集まっています。Tokai(トーカイ)やGreco(グレコ)といったメーカーの1970〜80年代モデルは、海外の愛好家の間で再評価されており、比較的手頃な価格帯で入手できる点も魅力です。ギターの歴史と品質を学ぶ機会として、これらのギターを深く愛好することも有効です。

このように、歴史的なギターを選ぶ際には、Gibson、Fender、Martinを中心に、信頼性と市場評価の高いメーカーを選ぶことが基本となります。その上で、将来性のある日本製ブランドや限定モデルなどを組み合わせることで、安定感と満足性の両方を備えたギターとの付き合い方を構築することができます。

歴史的な希少ギターの需要増加と市場価格の動向

近年、歴史的な希少ギターの市場価格が世界中で注目されています。この背景には、単なる一過性のブームではなく、いくつかの構造的かつ継続的な要因が重なって存在しています。愛好家や音楽愛好家だけでなく、長期的な愛用を目的とする市場全体の動きが複雑に絡み合いながら、需要の増加を引き起こしています。

まず最初に挙げられるのは、供給の限界です。歴史的な希少ギターは基本的に新たに生産されるものではなく、すでに世の中に存在している個体のなかから流通しているものしか手に入りません。1950〜1970年代に製造されたギターは年々数が減っており、オリジナルパーツが完全な状態で残っている個体は特に希少です。この希少性が需要に直結しています。

また、コロナ禍を契機に、実物としてのモノの価値が見直されたことも影響しています。急激な価格変動リスクを避けたい人々が、より確実な価値を持つ歴史的なギターに注目するようになりました。中でも音楽と実用性の両方の価値を持つギターは、実用性と希少性を兼ね備えている点で魅力的とされ、需要が拡大しています。

さらに、SNSやYouTubeなどのメディアの影響も大きな要因です。人気ミュージシャンやインフルエンサーが歴史的な希少ギターを紹介することで、一般ユーザーの関心が急速に高まり、需要に拍車をかけています。これにより、従来であれば市場に出回らなかったような個体までもが高い関心を集めるようになり、全体的な市場の活性化に繋がっています。

為替の影響も見逃せません。為替変動が進行する中、日本市場で出回るギターが海外バイヤーにとって有利な価格となり、海外への流通が増加しています。これにより、日本国内での供給が減少し、相対的に価格水準が上昇している側面もあります。

最後に、文化的価値の再評価も大きな要素です。ギターが単なる楽器ではなく、時代やアーティストを象徴するアイコンとしての意味を持つようになっており、その背景ストーリーやビジュアル的な魅力も含めて評価される傾向にあります。こうした総合的な要因が複雑に重なり合うことで、歴史的な希少ギターの需要はかつてないほどの高まりを見せているのです。

どのような条件のギターが長期的な愛好家需要を保ちやすいのか

歴史的な希少ギターの長期的な魅力を追求する際には、単に年代やメーカーだけでなく、個体ごとの条件をしっかりと見極めることが極めて重要です。同じ年式、同じモデルであっても、保管状態やオリジナリティ、使用履歴によって品質の評価が大きく変わってくるため、慎重な判断が求められます。

まず最も重視されるのが「オリジナルパーツの有無」です。ネック、ボディ、ピックアップ、ブリッジ、ペグなど、主要な構成部品がすべて当時のオリジナルで揃っているかどうかは、そのギターの歴史的オリジナリティを左右する最大のポイントとなります。パーツが交換されている個体は、見た目が良好でも評価が下がる傾向にあります。逆に、摩耗があってもオリジナルのパーツを保持している場合は、歴史的オリジナリティが評価され、愛好家から関心を集めるケースも少なくありません。

次に注目したいのが「外観と構造の保存状態」です。ボディに大きなクラックがある、ネックが反っている、フレットの摩耗が進んでいるなどのダメージは、楽器としての使用に支障をきたすだけでなく、修理歴のあるギターは品質の安定性に影響する可能性があります。とはいえ、経年変化によるウェザーチェックや色焼けなど、自然なエイジングが美しく残っている個体はその歴史的な風格として評価されることもあります。

さらに、「証明書や履歴の有無」も重要な判断材料です。ギターの来歴が明確であれば、仕様の正確な特定が容易になるだけでなく、長期的な愛用においても信頼性が担保されやすくなります。有名アーティストの使用歴や購入元の情報が残っている場合、文化的価値が大幅に高まることも珍しくありません。

そのほかにも、「演奏性の高さ」や「市場での人気度」など、プレイヤー視点からの条件も見逃せません。いくら希少価値があっても、実際に演奏しづらいギターはプレイヤーから敬遠され、長期的な需要が限られてしまいます。

こうした複数の要素が複雑に絡み合って、歴史的な希少ギターの魅力は形成されます。つまり、長期的な愛好家需要を持つギターというのは、希少性だけでなく、オリジナリティ、保存状態、来歴、実用性といったさまざまな条件を満たしたバランスの取れた個体であると言えるでしょう。

歴史的な希少ギターの長期的な魅力と品質の判断軸

歴史的な希少ギターの購入を検討するとき、「このギターは長期的な愛用と品質の安定性を保てるか?」という疑問に直面する方は少なくありません。外見の良さや有名ブランドといった表面的な印象だけでなく、実際にその魅力と品質が維持されるかどうかを見極めるためには、いくつかの具体的な視点が必要です。

まず第一に確認したいのは、そのギターが「市場で高い評価を得ているモデルかどうか」です。GibsonのLes Paul、FenderのStratocasterやTelecaster、MartinのD-28などは、長年にわたり愛好家市場で安定した人気を誇る定番モデルです。こうしたモデルは市場での流通量が多く、市場価格の推移に関するデータも比較的豊富にあるため、適正な価格水準の判断がしやすいという利点があります。

次に重要なのが「長期的な愛好家からの関心」です。人気アーティストが使用していたモデルである、あるいは音楽ジャンルのトレンドと関連しているなど、今後も注目され続けるであろうモデルは、需要の安定が見込めるため長く愛用できるモデルとして優れています。また、現時点では過小評価されているが、今後再評価の可能性があるブランドやモデルも、音色的な探求の対象として狙い目です。特に日本製希少ギターなどは、海外市場の影響で注目度が高まる例も増えています。

さらに「個体の状態」も無視できない要素です。年式が古くても、オリジナルパーツが揃っておらず修復歴が多い個体は、品質の安定性を損なう原因になります。逆に、経年による自然な劣化(ウェザーチェックなど)があるだけで、大きな破損や改造がないギターは、歴史的な風格として評価されやすい傾向にあります。購入時にはできるだけ状態の良いものを選ぶことが基本です。

「購入価格と現在の市場価格との乖離」も判断材料のひとつです。あまりにも市場価格と乖離している場合は、その理由を慎重に検討する必要があります。高すぎる場合は過大評価されている可能性があり、安すぎる場合は欠陥や仕様の正確さに問題があるかもしれません。複数の販路や過去のオークション記録などから市場動向を掴むことが大切です。

最後に「長期的な需要の高さ」も重要な判断軸です。愛好家からの人気が高く、マーケットでの流通実績が多いモデルであれば、長期的な品質維持の面でも安心感があります。

これらの要素を総合的に見極めることで、その歴史的な希少ギターが自分にとって最良の一本であるかどうかを判断することができます。表面的な魅力に惑わされず、長期的な視点と市場全体の動向を踏まえたうえで、自分の演奏スタイルに合った一品を選ぶことが、後悔のない購入につながります。

どのくらいの予算から歴史的なギターとの出会いを検討すると良いのか

歴史的な希少ギターの購入を検討するにあたり、最も気になるポイントのひとつが「初期費用」、つまりどのくらいの予算から始めるべきかという点です。長期的な満足感を得る以上、ある程度の予算が必要ですが、無理のない範囲で、かつ品質と魅力の持続が見込めるラインを見極めることが重要です。

まず、大前提として希少な年代のギター市場では10万円以下のモデルで「希少性が高い」と評価されるケースはごく稀です。状態が良くても、知名度や人気の低いブランドでは長期的な需要の増加が期待しづらく、あくまで趣味の範囲にとどまることが多いです。一方で、20万〜30万円台になると、国産のTokaiやGrecoといったブランドの70年代・80年代モデルの中に、海外で注目され始めているものが含まれてきます。これらは比較的リーズナブルで、入門者にとって現実的なスタート地点といえるでしょう。

一段階上のクラスとして、50万円〜100万円の価格帯に入ると、FenderのプレCBS期の一部モデルや、Gibsonの中堅ランクの歴史的な希少ギターも選択肢に入ってきます。このレンジは長期間愛好家から求められる傾向があり、需要も高いため品質の安定性の面でも安心感があります。また、この価格帯になると、モデルによっては「所有する満足感」と「最高の演奏性」を兼ね備えており、楽器を深く追求する喜びを感じる人も多く見られます。

さらに本格的な愛好を視野に入れる場合、100万円以上のギターが候補に挙がります。たとえば1950年代のLes PaulやStratocaster、MartinのD-28などの名器はこの価格帯に属します。こうしたギターは愛好家間での評価が極めて高く、文化的価値の維持が現実的に見込める一方で、保管環境や仕様の正確な証明、入手時の慎重さも求められるため、ある程度の知識と経験が必要です。

予算が限られている場合でも、今後の愛好家需要が伸びる可能性のある「隠れた良作モデル」を探す戦略もあります。たとえば、現在はそこまで注目されていないが、希少性や製造背景に強みのあるギターを早めに購入しておくことで、後に高い関心を集める可能性があります。

このように、歴史的な希少ギターの購入は数十万円からスタートでき、段階的にステップアップしていくことが可能です。初めての購入では無理のない範囲から始め、まずは市場の動きや保管方法、長期的な愛用の計画などを学びながら経験を積むことが、満足度の高いギターライフへの確かな第一歩となるでしょう。

ギターは「モノ」ですが、それに宿る記憶や時間は、何物にも代えがたい愛着を生みます。

かつて自分が青春の1ページを刻んだYamakiのギターが、今では歴史的なモデルとして愛好家から関心を集めている…それは単なる偶然ではなく、本当に良いものが時を超えて愛され続ける証拠なのかもしれません。

あなたが手にするギターが、30年後に誰かの「夢」になっているかもしれない。値段じゃないかも知れません。40年の年月を経て、長期的な需要が維持される。それこそが、愛する楽器を長く所有し続ける最大の喜びなのだと思います。

歴史的なギターの長期的な魅力と品質を保つ知識

- 今後の歴史的な希少ギターの需要と市場の動向

- 歴史的な希少ギターの市場価格の変遷を分析する方法

- 歴史的な希少ギターの魅力は長期的に維持されるのか?

- 歴史的な希少ギターを長期的な愛用目的で所有する際の懸念事項

- コレクション目的のギターと演奏用ギターの役割と扱いの違い

- 【総括】歴史的なギターを深く愛好するための基本と賢い選択

今後の歴史的な希少ギターの需要と市場の動向

歴史的な希少ギターの今後を見通すには、過去から現在に至るまでの動向を把握すると同時に、社会や経済、音楽業界全体の変化にも目を向ける必要があります。単なる一過性のブームではなく、文化・技術・市場の各側面から魅力が認識されてきたことが、今日の需要の増加を支えているからです。

まず、最も安定した要因の一つとして挙げられるのが「愛好家需要の継続的な存在」です。1950〜70年代に製造されたGibsonやFenderの定番モデルに対するニーズは根強く、特に音楽史に名を刻んだアーティストが使用したギターは、今後も品質と魅力が維持される傾向が強いと考えられています。プレイヤー需要と愛好家需要の両面から支えられている点は、他の市場と比べても非常にユニークです。

また、世代交代が進むなかで、歴史的なギターに対する価値観の変化が起こりつつあります。若年層を中心に「大量生産品にはない個性」や「経年変化による唯一無二の音」を求める動きが活発化しており、こうした層の参入によって市場がさらに広がる可能性があります。SNSや動画配信サービスの普及により、ギターの魅力が視覚的・聴覚的に伝わりやすくなったことも追い風となっています。

経済的な視点から見ると、インフレや為替変動、不安定な株式市場の影響で「モノとしての希少性」が再評価されている点も見逃せません。歴史的な希少ギターは一定の保存状態を保てば需要が安定し、さらに稀少性が高いモデルは長期的に見ると高い関心を集める傾向にあります。この市場は音楽と歴史を愛好する人々の間で注目されており、特に欧米・アジアを中心に国際的な流通も増加しています。

一方で、課題もあります。市場に不正確な仕様の個体が流通するリスクや、過熱による一部モデルの急激な価格変動、為替や関税といった国際取引に伴うコストの増加など、慎重な判断力と知識がこれまで以上に求められる状況になっています。今後は、仕様鑑定技術の進化や、ブロックチェーン技術による証明書のデジタル管理などが、信頼性の高い取引を支える鍵となるでしょう。

総合的に見て、今後の歴史的な希少ギターの市場は「緩やかながらも安定した需要」が期待できるといえます。投機的な目的ではなく、希少性や保管状態に基づいた長期的な愛用として捉えることが重要です。文化的価値と品質の両面から支えられているこの市場は、今後も多くの人々にとって魅力的な愛好の対象であり続けるでしょう。

歴史的な希少ギターの市場価格の変遷を分析する方法

歴史的な希少ギターの市場価格の変遷を正しく分析することは、長期的な愛用と賢い購入を行う上で不可欠です。ただし、株や不動産とは異なり、ギターには感性や文化的背景も影響するため、定量的なデータだけでは読み切れない部分もあります。そこで、価格の変動を読み解くには、複数の視点を組み合わせて判断することが重要です。

まず最初に確認すべきは、主要な取引プラットフォームやオークションでの「過去の販売履歴」です。たとえば、ReverbやeBay、Christie’s、Heritage Auctionsなど、国内外の信頼性の高いサイトでは、過去にどのようなモデルがいくらで取引されたかの記録が残っています。これらを参照することで、特定モデルの価格帯やトレンドを把握することができます。また、市場価格の変動には一定の周期が見られるため、長期的な傾向を見極めることが大切です。

次に重視すべきなのが「需要の変化に伴う動向」です。特定のアーティストが歴史的なギターを使用したことによって、そのモデルの人気が一気に高まるケースは少なくありません。YouTubeやSNS、音楽雑誌などで話題になったタイミングを記録として把握しておくと、次に起きそうなブームを先読みする手助けになります。特に若年層のギター需要が復活している昨今では、こうしたメディアの影響力は価格推移に直結しています。

さらに重要なのが、「モデルや年式ごとの供給量」です。ギターは基本的に経年劣化や破損、部品交換などによってオリジナル状態の個体が減少していきます。市場に出回っている個体数が少ないにもかかわらず、人気だけが高まっているモデルは、需要と供給のバランスが崩れ、価格が大きく変動しやすいと言えます。そのため、出品数や在庫数を定期的にチェックし、流通量がどのように推移しているかも重要な指標になります。

また、価格変動に影響を与える要素として「経済情勢」や「為替相場」も無視できません。特に日本製の希少な年代のギターは為替変動の影響を受けると海外バイヤーにとって割安感が強まり、需要が一時的に増加して価格水準が上昇することがあります。逆に円高や世界経済の不透明感が強まると、高額商品の流通が一時的に鈍化する傾向があります。ギターの市場動向を理解する上では、こうしたマクロ経済の動きも視野に入れるべきです。

最後に、価格推移を定点観測するための「記録と比較」の習慣も非常に有効です。気になるモデルの価格を定期的に記録し、時系列で比較することで、価格上昇の兆しや価格安定期、あるいは下降傾向にある時期を見極めやすくなります。自分だけの簡易データベースを作ることで、市場の感覚と実際の価格動向のギャップを把握することが可能になります。

このように、歴史的な希少ギターの市場価格の変遷を分析するには、取引履歴のチェック、需要と供給のバランス、経済環境の変化、そして自らの記録という複数の観点から多角的に判断することが求められます。後悔のない購入をするためには、直感だけでなく、こうした地道な観察とデータの蓄積が何よりの武器になるのです。

歴史的な希少ギターの魅力は長期的に維持されるのか?

歴史的な希少ギターの魅力が今後も維持されるかどうかは、多くの愛好家や演奏者にとって大きな関心事です。過去数十年間にわたって需要は高い水準で推移してきましたが、その動向が永続的なものかどうかを見極めるには、いくつかの側面から慎重に分析する必要があります。

まず注目すべきは、供給の限界という点です。歴史的な希少ギターは基本的に1950〜1970年代に製造されたものであり、現在も原形を保った状態で市場に出てくる個体はごく限られています。この「もう新たに生産されない」という前提が、希少性を押し上げており、その希少性がある限り一定の需要は続くと考えられます。特にオリジナルパーツを保ったギターや、歴史的なアーティストが使用していたモデルは、今後も愛好家やファンの間で高い関心を維持する可能性があります。

一方で、需要の増加傾向が無限に続くとは限らないという意見も無視できません。特に今後の世代交代によって、現在の歴史的なギターが持つ「歴史的背景としての魅力」が薄れていく可能性があります。たとえば、今の若年層が中高年世代になったとき、果たして同じように1950〜60年代のギターを価値あるものとして認識するのか。それとも自分たちが育った時代のモデルに関心が移っていくのか。こうした世代ごとの価値観の変化が、市場全体に影響を与える可能性は否定できません。

また、グローバル市場での需要と為替の影響も注視すべきです。現在は為替によって日本の歴史的なギターが海外で注目される状況にありますが、為替が変動したり、海外経済が低迷した場合には一時的に流通が鈍化するリスクもあります。加えて、模倣品や改造品の流通が増えた場合、信頼性の低下によって市場全体の関心が落ち着くという懸念もあります。

それでもなお、文化的な価値、職人技による製造、そして過去の音楽史における象徴的な存在としての地位がある限り、歴史的なギターの魅力が完全に下落する可能性は低いといえます。特にごく一部の名器、たとえば1959年のGibson Les Paul Standardのようなアイコニックなモデルは、美術品やアンティークと同様に、文化的財産として扱われていく傾向にあるため、長期的な魅力の保持が見込まれます。

つまり、今後の魅力の推移は「全体的には緩やかな成長を維持しつつも、モデルや状態、タイミングによって愛好家からの関心度に格差が広がる」という見方が妥当です。投機的な目的を狙うよりも、長期的視点で魅力を理解し、良質な個体を適正な価格で所有・保管する姿勢が、これからの歴史的なギターの愛好においてはより重要になってくるでしょう。

歴史的な希少ギターを長期的な愛用目的で所有する際の懸念事項

歴史的な希少ギターを長期的な愛用目的で所有する際には、その魅力的な永続性の裏に潜むさまざまな懸念点を理解しておくことが必要です。高い需要に期待が集まる一方で、特別な楽器としての特性には、他の商品とは異なる独自の注意点が存在します。

まず最初に挙げられるのが「市場価格の変動リスク」です。歴史的な希少ギターの価格は、株式や不動産と同様に市場の需給バランスに影響を受けます。特定のモデルに注目が集まって価格が上昇したとしても、トレンドの変化や音楽ジャンルの流行が変われば一気に需要が下がることもあります。特に人気アーティストの使用やSNSの拡散によって一時的にブームが起きたモデルは、その熱が冷めると急落する可能性もあるため注意が必要です。

次に注意したいのが「仕様の不正確さ」です。特に市場価格の高いモデルを中心に、精巧な模倣品や、部分的にオリジナルと異なる修復・改造品が流通しているケースが見受けられます。こうした個体は、来歴の確認が難しいため、購入者が誤認する可能性が高まります。購入時には、信頼できる専門店や鑑定書のある個体を選ぶことが基本となります。

さらに、「保管・管理リスク」も無視できません。歴史的な希少ギターは木材や塗装の性質上、湿度や温度の変化に非常に敏感です。適切な環境で保管されなかった場合、ネックの反りやボディのクラックなどが発生し、楽器としての機能はもちろん、長期的な品質の安定性も著しく損なわれます。定期的なメンテナンスと保管環境の整備が必要であり、これは物理的なコストと労力を伴います。

また、「買い手の見つけにくさ」も所有における考慮事項の一部です。株式や仮想通貨のように即時で譲渡できるわけではなく、次の愛好家を見つける選定や価格交渉、信頼性の確認などに時間がかかることが一般的です。特に高額帯のギターほど買い手が限られ、譲渡までに長期間を要する場合があります。したがって、需要の限定性を理解したうえで愛着を持って所有する必要があります。

最後に、「評価の多面性」も考慮事項のひとつです。美術品や骨董品と同様に、歴史的な希少ギターは技術的なスペックやブランドだけでなく、外観や音色、製造背景など感覚的な要素が市場の関心に反映されることがあります。このため、専門知識が乏しい場合はそのギターの真の魅力を理解し損なうことがあり、納得のいかない購入につながる懸念が伴います。

歴史的な希少ギターは魅力的な愛好の対象である一方、その魅力に隠れた懸念点も多面的です。こうした懸念点をしっかりと理解し、信頼できる情報源や専門家のサポートを活用しながら、自分にとって無理のない範囲で愛好を行う姿勢が、満足度の高いギターライフのための鍵となるでしょう。

コレクション目的のギターと演奏用ギターの役割と扱いの違い

歴史的な希少ギターを手にする際、多くの人が抱く疑問のひとつが「このギターは演奏するためのものか、それとも歴史を保存するためのものか」という点です。見た目は同じように見えるギターでも、その役割や目的によって選ぶべきポイントや扱い方は大きく異なります。

まず、演奏用ギターは「音楽を演奏する道具」としての役割が最優先されます。音質、弾きやすさ、耐久性、そしてプレイヤーの演奏スタイルに合ったフィーリングなどが重視され、必ずしも製造年やオリジナルパーツの有無にこだわる必要はありません。場合によっては、より良い音や演奏性を追求するためにパーツ交換やカスタムを施すことも珍しくありません。

一方で、コレクション目的の歴史的な希少ギターは「オリジナリティと歴史の保存」が目的になります。そのため、重要視されるのはオリジナリティ(純正部品の維持)や製造年、保管状態、来歴の確実性などです。使用による摩耗や修復、改造は評価を下げる要因になるため、できる限り購入時の状態を保つことが求められます。また、演奏に使用する機会が多ければ多いほど傷や劣化のリスクが高まり、結果として歴史的オリジナリティの維持に悪影響を与える可能性もあるのです。

さらに、購入時の判断基準にも違いがあります。演奏用としてのギターは、自分にとって弾きやすいかどうかが最優先であり、ブランドや年代にこだわりすぎる必要はありません。音色や握りやすさ、重量バランスなど、実際に試奏してから選ぶことが重要ですす。対して、コレクション用のギターは歴史的オリジナリティや希少性を重視するため、購入前に過去の流通実績や愛好家の評価動向を分析する必要があります。

また、保管方法も異なります。演奏用であれば日常的に手に取ることが前提のため、ある程度の使用感や劣化は許容されますが、コレクション用の場合は湿度・温度管理が徹底された環境での保管が必要です。加えて、鑑定書や履歴書などの付属資料の有無もギターの来歴に深く関わってくるため、書類の整備も欠かせません。

このように、演奏用とコレクション用のギターは、その目的や優先すべき要素が大きく異なります。両者の違いを理解せずに購入を進めてしまうと、せっかくの名器をオリジナリティの面で損ねてしまったり、思ったような演奏ができないといった問題が起こることもあるため注意が必要です。目的を明確にした上で、それに合った選択を行うことが、満足度の高いギターライフと長期的な愛好の両立に繋がります。

【総括】歴史的なギターを深く愛好するための基本と賢い選択

- 1950〜60年代中盤のギターは愛好家市場で特に高い関心を集めやすい

- GibsonやFenderなどの歴史あるブランドは長期的な人気と品質が安定

- オリジナルパーツの保持がギターのオリジナリティを証明する要素となる

- プレCBS期のFenderは製造精度と市場人気の両面で評価が高い

- コロナ禍以降、モノとしての希少性が再評価され需要が増加している

- SNSやインフルエンサーの影響で新規参入者の関心が高まっている

- 為替の影響により日本市場の在庫が海外へ流通しやすい状況にある

- 保管状態や経年変化の美しさが評価に大きく影響する

- 賢い購入には市場価格の動向や過去の流通実績のチェックが欠かせない

- 長期的な品質の安定には市場での需要の高さも大きく関係している

- 日本製歴史的ギターの再評価が海外市場で進行中である

- ギターを深く知るには20〜30万円台の良質なモデルから始めるのが有効

- ギターは市場や文化の変化に左右されるため長期的視点が重要

- 注目モデルは急激な価格変動にも注意し慎重に選ぶ必要がある

- コレクション用と演奏用では評価基準が異なり、役割を明確に分けることが必要

コメント